di Vito Bianco

Unione Sovietica, 1930. Da cinque anni Osip Mandel’stam non scrive più poesia ma continua a sognare di visitare l’Armenia, terra misteriosa e antica che compare anche (i monti di Ararat) nel primo libro della Bibbia. Le sue quotazioni letterarie cominciano a calare e lui non fa nulla per rendersi simpatico ai funzionari del partito da cui dipende la sua stessa sopravvivenza fisica; sua e quella della moglie Nadja. Ma per buona buona sorte Nikolaj Bucharin, l’unico degli alti quadri ancora vivo che dà del tu a Stalin, gli è amico e, per quanto può, lo protegge. È grazie a lui che può finalmente partire per vedere, toccare e odorare le vie delle città armene, immergere gli occhi nei suoi paesaggi di tempo e natura.

“Nel maggio del 1930, mi misi in viaggio con una cesta di vimimi alla volta di un paese straniero, per palpare con gli occhi le sue città e le sue tombe” scrive, “per assimilare i suoni della sua lingua, per respirare la sua difficilissima e nobilissima atmosfera storica”.

Il frutto di quel bramato viaggio è doppio: la prosa stratificata di Viaggio in Armenia, e un ciclo poetico di dodici composizioni che segnano il ritorno alla scrittura in versi con cui inizierebbe quella che gli studiosi chiamano la seconda fase della suo itinerario poetico, caratterizzata da un abbandono, secondo me non definitivo, della struttura classica e del tono sostenuto, e dall’adozione del registro medio-basso e delle forme colloquiali tipiche della lingua popolare, le quali però non sono del tutto assenti nella produzione precedente, così come per converso non manca, in questa seconda fase, il metro della tradizione e il disegno asciutto e inciso delle poesie degli anni Venti, tratti che convivono o si alternano con gli inediti versi lunghi e talvolta privi di rime. A collegare le due stagioni, una stessa inclinazione a far scaturire l’astratto dal concreto, la maestria inimitabile nel derivare dal visto con gli occhi della carne il visibile con quelli della mente.

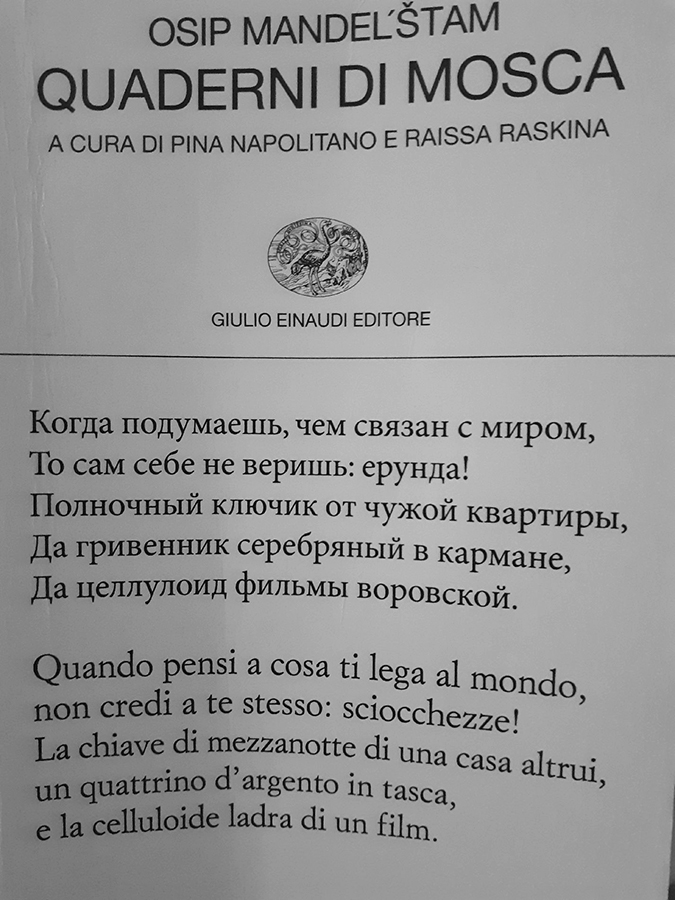

Nel cortile ombreggiato di una moschea di Erivan, il poeta conobbe per caso il biologo moscovita Boris Kuzin, “recatosi in Armenia per condurre ricerche sulle cocciniglie, insetto indispensabile alla produzione del colorante rosso”, come ricorda Raissa Raskina nel saggio che introduce ai Quaderni di Mosca (Einaudi), il volume da lei curato insieme a Pina Napolitano, che firma anche il circostanziato studio Leggere Mandel’stam, in italiano. Il libro, ci informa la quarta di copertina, non era mai stato tradotto integralmente nella nostra lingua e contiene, oltre alle poesie armene, i due cicli che hanno come sfondo Leningrado e Mosca.

L’incontro con Kuzmin fu decisivo. Osip diventa, guidato dall’amico, un lettore curioso e attento di testi di biologia e geologia, che lasceranno più che una semplice impronta metaforica o lessicale nelle poesie che scriverà durante e dopo l’apprendistato scientifico. Il 5 aprile 1933 scrive all’amica Marietta Saginjan: “Ho spostato gli scacchi dal campo della letteratura a quello della biologia affinché il gioco fosse più onesto”. Onesto suona un po’ enigmatico, ma forse Mandel’stam intende meno scontato o ripetitivo o facile. D’altronde, come afferma nella stessa lettera, i due campi sono contigui e si sostengono a vicenda nel lavoro di scoperta e messa in luce quel che si nasconde; il “gioco”, in fondo, è uno solo, condotto con strumenti diversi ma non troppo; lo scopo invece è lo stesso, ossia “far resuscitare ciò che è dato affinché diventi reale”.

Il Viaggio in Armenia è scritto a Mosca tra il ’31 e il ’32. L’anno successivo viene pubblicato in un numero della rivista “Zvezda” (Stella) e riceve recensioni molto negative. Una la firma Victor Slovskij, che parla di “viaggio tra forme grammaticali, biblioteche, parole, citazioni…”; e continua: “Mandel’stam è un poeta enorme, ma per mostrare un un’oggetto ha bisogno di circondarlo di associazioni letterarie”.

Chi ha letto il resoconto sa che il grande critico formalista tocca un punto nevralgico del modo di procedere di Mandel’stam, ma per gli altri la sua colpa imperdonabile è di non aver lodato abbastanza il trionfale processo di costruzione del socialismo in Armenia, e se scrive che si osserva “ovunque l’inflessibile e la ferma mano del partito bolscevico” sembra di vedere in trasparenza l’espressione scocciata di chi ripete una litania a cui non crede.

Non miglior sorte toccherà alla dozzina di testi usciti sul quarto numero di “Novi mir” (Nuovo mondo) col titolo Armenija: troppo originali, scalpitanti, spiazzanti e liberi e visionari, quei versi; e troppo sordi ai richiami dell’ortodossia estetica socialista. Non si poteva negare che quel piccolo e indisciplinato ebreo ci sapeva fare, ma la sua era una poesia lontana dalla nuova realtà sovietica e quindi superata e inservibile per la causa. In breve, non era altro che poesia.

E che piglio spavaldo poi, questo Mandel’stam, che balla solo al suono della sua musica: “Quanta paura io e te,/compagno mio dalla bocca grande!//Quanto si sbriciola il nostro tabacco,/amico, schiaccianoci, sciocco!//Fischiarsi, invece, la vita come uno storno,/con una torta di noci rifarsi la bocca,//ma a quanto pare proprio non si può./ Già, decisamente non era tempo di torte, e non lo sarebbe stato per molto tempo a venire.

L’Armenia allo sguardo prensile ed eccitato del poeta è “Paese di colori andati a fuoco/e di morte pianure di vasai (…) Lontano da ancore e tridenti,/dove dorme sbiadito il continente”. E all’orecchio acuto, strumento essenziale all’arte di far versi, la lingua risuona “sinistra”. “Come mi è cara la lingua tua sinistra”, scrive, “le tue giovani tombe,/dove le lettere sono pinze da forgia/e ogni parola una staffa”. Erivan, la capitale è una “nocciola tostata”, di lei dice: “amo i meandri storti, le bocche grandi delle tue strade”.

Nell’ottava poesia della serie, tra le più belle e variate, che si apre con l’immaginifico e struggente “Ha freddo la rosa nella neve”, i “musi baffuti delle trote” stanno accanto alla “neve su carta di riso” e al monte che “fluttua verso le labbra”; la rosa che nel quinto componimento era “rosa canina incoronata” con “spine di celluloide” che si carica di senso simbolico pur restando manifestazione tangibile di un mondo naturale destinato a restare per noi insondabile: “Fascia la mano in un fazzoletto, e nella rosa canina incoronata/nel più folto delle spine di celluloide,/senza paura, fino allo schiocco, affondala. Senza forbici sarà nostra la rosa”.

La poesia breve, appena sei versi, che chiude il ciclo, chiama a raccolta quasi tutto gli elementi della mitopoiesi mandelstamiana: l’attrazione cromatica, l’immemoriale concretezza della materia terrestre, la parola come stratificazione semantica, mezzo di comunione e trasfigurazione..: “Azzurro e argilla, argilla e azzurro,/cos’altro vuoi? Chinati con gli occhi stretti,/come lo scià miope con gli occhi sull’anello turchese, sul libro di sonore argille,/sulla terra libresca,/sul libro purulento, sull’argilla preziosa/che ci tormenta,/come musica e parola”.