di Vito Bianco

Marcel Proust, entro la fine dell’anno appena cominciato, non sarà più sulla terra da cent’anni (è morto il 18 novembre del 1922) ma la sua grande opera, A la recherche du temps perdu, è più viva che mai, e continua a parlare indirettamente anche a coloro che non l’hanno ancora letta o non la leggeranno mai, o solo in parte, il primo libro, il secondo e poi basta, perché è troppo lunga, perché in certe pagine le frasi sembrano interminabili, perché il suo sguardo è troppo ravvicinato, le sue analogie troppo complesse, le sue analisi troppo minuziose, precise, ossessive.

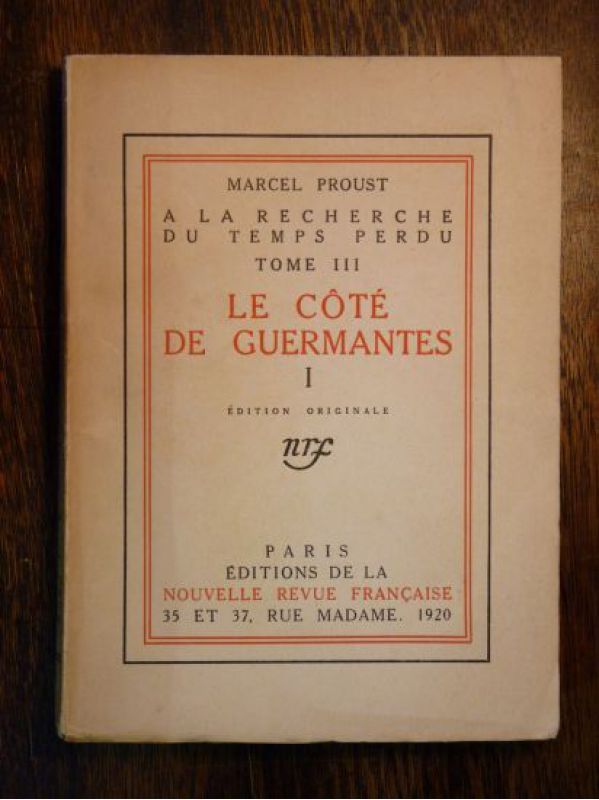

Chi invece ha portato al termine il viaggio sa che la ricompensa oltrepassa di molto l’impegno necessario a superare le parti che mettono più alla prova la nostra capacità di attenzione e fa dimenticare lo sforzo richiesto al suo lettore da uno scrittore che non si risparmiava e non si faceva sconti: le correzioni e le aggiunte a margine sul manoscritto e le bozze di stampa, disperazione dei tipografi, sono lì a testimoniarlo. Frutto magnifico dell’autoreclusione e della forza di volontà, la Recherche è un’opera inesauribile che ha l’ambizione di inglobare ogni aspetto della vita e del mondo, di ascendere all’universale per mezzo di una sapiente discesa nel più individuale, nel più intimo, nella dimensione meno dicibile della singolarità.

È questa la scommessa di Proust: far parlare il segreto essenziale dell’esperienza attraverso la messinscena della futilità, della betise, della vanità e del chiacchiericcio mondano che di quel segreto sono il rovescio ma anche una delle possibili vie d’accesso. Consumare il tempo cronologico per distillarne il miele metafisico di un controtempo senza misura, ecco l’ambizioso progetto affidato a un modo nuovo di usare gli strumenti della letteratura. Scrittura come autorivelazione, dunque, ma non di sé, bensì del mondo umano fragile e contorto dove nessuno è mai ciò che vorrebbe essere e la felicità è una irraggiungibile chimera. Solo l’arte della scrittura salva dal peso, dal tedio dell’esistenza; solo la trasfigurazione romanzesca mette al riparo dalla ripetizione, dai rituali insensati, dall’amore che presto si muta nella trappola della gelosia e del continuo sospetto, dato che l’oggetto della passione sfugge sempre ai tentativi di fermarlo nel momento ideale della perfetta reciprocità.

Annoverato talvolta tra gli autori banalmente autobiografici, memorialistici, nostalgici, Proust è invece uno scrittore della “potenza oggettivante”, del presente rincorso nel suo farsi e disfarsi, dell’ora che si perde in una metamorfosi che non sembra conoscere quiete. Non memoria, quindi, ma eternità, assoluto; non sguardo rivolto indietro alle amare dolcezze dell’infanzia perduta, ma un farsi presente dell’infanzia, per riprendere, variandola, un’intuizione di Deleuze e Guattari.

“Proustiano” è ormai da tempo l’aggettivo che nomina una speciale maniera di illuminare il dettaglio e accendere le corrispondenze, l’arte di far scaturire dall’analogia verità che soltanto l’analogia sa scoprire. Come “kafkiano” è l’assurdo, l’inspiegabile, così “proustiano”, il suo contraltare è la salvezza fuori dal tempo, l’estasi che ci libera, per una frazione cronologica priva di misura, dalla paura della morte. Proust e Kafka, che morirà due anni dopo, non si sono mai incontrati e quasi certamente nulla sapevano l’uno dell’altro, erano entrambi saldamente piantati nel loro secolo di mutamenti e certezze infrante, ma sono anche, per la profonda complessità della visione, contemporanei del futuro: il nostro e quello dei lettori che devono ancora nascere.